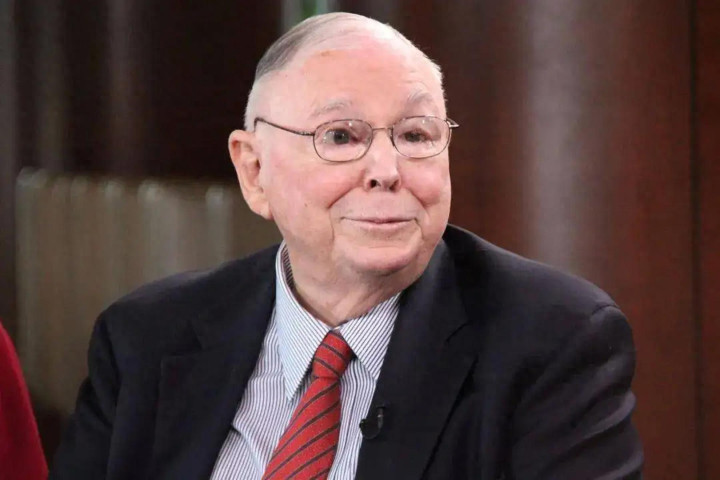

2019 年伯克希尔股东大会的提问环节,一个穿格子衬衫的年轻人憋红了脸问:“芒格先生,我月薪 5000,怎么才能赚到第一桶金?”

九十多岁的芒格嚼着口香糖,慢悠悠吐出一句让全场安静的话:“先别琢磨怎么赚钱,先琢磨怎么别把自己的脑子变成‘菜市场’, 满是讨价还价的琐碎,却没半点值钱的货。”

台下哄堂大笑,可笑完没人敢再追问。

因为熟悉芒格的人都知道,这老头从不说客套话,他和巴菲特搭档半个多世纪,把伯克希尔打造成万亿帝国,却一辈子住在加州的老房子里,开着二手林肯。

有人算过,他的财富增速,比那些天天研究 “搞钱秘籍” 的人慢 3 倍,可偏偏是这种 “慢”,让他成了投资界的 “活化石”。

今天咱们就扒一扒芒格的 “反常识财富观”:为什么他说穷人和富人的差距不是钱?那些真正决定你能走多远的东西,到底藏在哪些 “花钱也买不到” 的地方?别着急反驳,看完你可能会发现,自己一直把 “穷富密码” 搞反了。

一、认知带宽:穷人在 “省 5 块钱”,富人在 “买 2 小时”

去年我在超市碰到个邻居,为了省 3 块钱的塑料袋,抱着 10 斤大米走了两公里,到家累得直喘气,还跟我炫耀 “又省了一笔”。

当时我就想起芒格说过的一句话:“穷人最大的浪费,是把时间花在‘省钱’上,而不是‘投资认知’上。”

这话听着扎心,却戳中了很多人的痛点。

你身边肯定有这样的人:网购时为了凑满减,能花 1 小时比价;点外卖时为了省 2 块钱配送费,宁愿等半小时;甚至看免费电影,也愿意花两小时找盗版资源,他们把 “省钱” 当成了人生目标,却没算过一笔账:1 小时的时间,真的只值 3 块钱吗?

芒格年轻的时候,可是个 “反省钱达人”。

20 世纪 50 年代,他刚开律师事务所,就花了当时半年工资,雇了个专业会计。

要知道那时候他还住在租来的公寓里,连沙发都是二手的。朋友骂他 “疯了”:“自己就是律师,不会算账吗?花这冤枉钱干嘛?”

芒格却不这么想:“我算账要花 3 小时,还容易出错;会计半小时就能算完,还能帮我发现税务漏洞。省下来的 2 个半小时,我能多接一个案子,赚的钱是雇会计的 10 倍。”

后来证明他是对的,那个会计帮他发现了一个重要的税务优惠,光这一项就省了上万美元,比他付的工资多了 20 倍。

这就是穷人和富人在 “认知带宽” 上的差距:穷人把时间当 “耗材”,觉得能省就省;富人把时间当 “投资品”,觉得该花就花。

就像芒格说的:“时间不是用来省钱的,是用来把自己变成‘值钱的人’的。”

更绝的是,芒格还特别爱 “花钱买知识”。

他每年花在书上的钱,比很多人一年的房租还多,而且不是看小说,是看《物理学讲义》《生物进化论》这种 “烧脑书”。

有人问他:“你一个搞投资的,看物理干嘛?” 他翻了个白眼:“你以为赚钱只靠经济学?我懂点物理,才知道‘复利’和‘熵增’的关系;懂点生物,才明白‘生态位’对企业的重要性,这些东西,你在免费文章里根本看不到。”

反观我们身边的 “省钱党”,宁愿花 10 小时刷短视频,也不愿意花 1 小时读一本有用的书;宁愿免费听一堆 “鸡汤课”,也不愿意花点钱报个真正能提升技能的班。

他们总觉得 “知识能免费获取”,却忘了:免费的东西才是最贵的, 你花了时间,却没得到任何有价值的认知,最后还得为自己的 “廉价认知” 买单。

二、风险思维:穷人怕 “赔 100 块”,富人怕 “错过一次教训”

前阵子有个朋友找我吐槽,说他想辞职创业,又怕赔本:“我攒了 5 万块,要是创业失败了,就全没了。”

我当时就想起芒格的另一句 “怪话”:“穷人最害怕的是‘赔钱’,富人最害怕的是‘没从赔钱里学到东西’,前者把风险当敌人,后者把风险当老师。”

这话简直颠覆了我们对 “风险” 的认知。

我们从小就被教育 “不要冒险”,“稳稳的幸福才是真”,可芒格偏不,他年轻的时候,可是个 “风险爱好者”,当然,是 “可控的风险”。

20 世纪 60 年代,芒格投资了一家纺织厂。

当时所有人都劝他:“纺织业是夕阳产业,肯定赔钱。” 他不听,花了大笔钱买了工厂的股份,结果不出所料,纺织厂连年亏损,最后不得不倒闭。

朋友都来安慰他,他却笑着说:“没事,我学到了一个重要的教训 ,永远不要投资自己不懂的行业,也不要投资‘夕阳产业’,这比赚多少钱都值。”

后来有人算过,那次投资芒格亏了近 10 万美元,相当于当时普通人数十年的工资。

可正是这次 “赔钱”,让他总结出了著名的 “能力圈” 理论,只投资自己能看懂的领域。后来他投资比亚迪、可口可乐,都是严格遵守这个原则,赚的钱是当年亏损的 1000 倍。

这就是穷人和富人在 “风险思维” 上的差距:穷人把 “不赔钱” 当成最高目标,结果永远停在原地;富人把 “试错” 当成必经之路,哪怕赔点钱,也要把 “教训” 赚回来。

反观我们身边的 “稳妥党”,他们的人生信条是 “不求有功,但求无过”。找工作要找 “铁饭碗”,哪怕工资低;投资只敢存银行,哪怕通胀把本金吃掉;甚至学个新技能,都怕 “学不会浪费时间”。他们总觉得 “不冒险就不会输”,却忘了:人生最大的风险,是 “永远不冒险”,你看似没赔钱,却赔掉了成长的机会,最后只能看着别人越走越远。

就像芒格说的:“我见过很多聪明的穷人,他们比富人还聪明,可就是不敢冒险,他们总觉得‘等我有了钱再创业’‘等我有了时间再学习’,可等他们真有了钱和时间,却发现自己早就失去了冒险的勇气和学习的能力。”

更有意思的是,芒格还特别擅长 “把风险变成机会”。2008 年金融危机,所有人都在恐慌抛售股票,他却逆势加仓。

有人问他:“你不怕继续跌吗?” 他说:“别人恐慌的时候,我才敢买。因为这时候的股票,比超市里的白菜还便宜。当然,前提是我知道这只股票的‘真实价值’,不是瞎买。”

结果呢?伯克希尔在那次危机中赚了上百亿美元。

芒格后来解释:“风险不是‘会不会跌’,是‘你知不知道它值多少钱’,如果你知道它值 10 块钱,现在只卖 3 块钱,那这不是风险,是机会,就怕你连它值多少钱都不知道,瞎买一通,那才是真的冒险。”

三、人脉逻辑:穷人攒 “1000 个熟人”,富人筛 “10 个同频人”

前几天参加一个饭局,旁边坐着个做销售的小伙子,掏出手机跟我炫耀:“你看,我有 5000 个好友,全是人脉!以后有事找我,保准没问题。” 我当时没好意思戳破:好友多,不代表人脉广 ,真有事的时候,能帮你的,可能连 5 个都没有。

这又让我想起芒格的 “人脉观”。

他这辈子,几乎不参加商业饭局,也很少主动认识 “大人物”。他的圈子小得可怜,掰着手指头都能数过来:巴菲特、比尔・盖茨、查理・芒格(没错,还有个和他同名的科学家),全是各领域的顶尖人才,而且一交就是几十年。

有人问他:“你不拓展人脉,不怕错过机会吗?” 芒格冷笑一声:“你以为人脉是靠饭局攒的?那些在酒桌上跟你称兄道弟的人,酒醒了就不认识你了,真正的人脉,是‘你有价值,别人也有价值,你们能互相交换价值’,不是你认识多少人,是多少人觉得‘认识你有用’。”

这话太扎心,但太真实了。

你身边肯定有这样的人:天天跑饭局、加好友,好友满了就开第二个号,以为这样就是 “有人脉”。

可真要找工作、找投资的时候,那些 “好友” 不是装没看见,就是找借口推脱。为什么?因为你没给他们提供任何价值,你只是个 “通讯录里的名字”,不是 “有用的人”。

芒格的人脉逻辑,简直是 “反社交” 的典范。

他和巴菲特认识几十年,从来不在酒桌上谈生意,而是在书房里一起读财报;他和比尔・盖茨成为朋友,不是因为比尔有钱,而是因为他们都喜欢 “解决复杂问题”;甚至他认识一个科学家,也是因为两人都痴迷于 “多元思维模型”,他们的交往,不是靠 “客套话”,是靠 “同频的认知”。

这就是穷人和富人在 “人脉逻辑” 上的差距:穷人把 “人脉” 当成 “数量游戏”,觉得好友越多越好;富人把 “人脉” 当成 “质量游戏”,觉得同频的人越多越好。

芒格还特别擅长 “筛选人脉”。他有个 “两分钟原则”:和一个人聊天,如果两分钟内找不到共同话题,或者觉得对方 “脑子不清醒”,就再也不联系。他说:“和笨蛋聊天,比浪费钱还可怕, 你不仅浪费时间,还会被他们的‘愚蠢认知’传染。”

反观我们身边的 “社交达人”,他们把 “被所有人喜欢” 当成目标,哪怕对方是个 “消耗自己的人”,也不敢得罪。

结果呢?他们花了大量时间维护 “无效人脉”,却没精力提升自己的价值,最后变成了 “人人都认识,却没人真正尊重” 的人。

就像芒格说的:“你自己越有价值,你的人脉就越有价值。如果你是个‘没用的人’,就算认识巴菲特,他也不会帮你 ,因为你给不了他任何东西。

反之,如果你很有价值,就算你不主动找别人,别人也会来找你。”

真正的 “穷富差距”,是思维里的 “优先级”

2023 年,芒格去世前,有人问他:“您这辈子最成功的投资是什么?” 他没有说伯克希尔,也没有说比亚迪,而是说:“我最成功的投资,是把时间花在了‘提升自己’上,我读了很多书,交了几个好朋友,犯了一些小错,这些东西,比钱重要多了。”

直到这时,我才真正明白:穷人和富人之间的差距,从来不是 “有没有钱”,而是 “把什么当成最重要的事”。

穷人的思维优先级是:省钱→不冒险→攒人脉;

富人的思维优先级是:投资认知→试错学习→筛选同频人。

弘益配资-弘益配资官网-网络配资炒股-配资讨论网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资平台合法吗并将目标价从5.97港元上调至7.09港元

- 下一篇:没有了